Mort maternelle secondaire à une embolie amniotique. Aléa de l’accouchement?

- Dr Jean-Pierre Chemla

- 11 mars 2025

- 4 min de lecture

Les faits

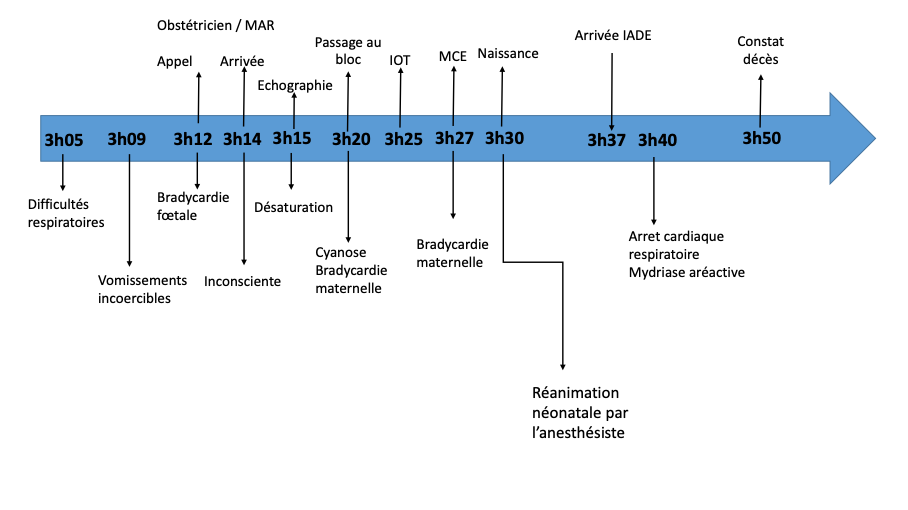

Mme M. a été suivie régulièrement pour sa cinquième grossesse au Centre Hospitalier H. à partir du quatrième mois de grossesse. Il s’agissait d’une grossesse à bas risque. A 38 semaines d'aménorrhée et 5 jours, Mme M. a présenté un saignement vaginal vers 10 h du matin. Elle a été admise à la Maternité du Centre Hospitalier H. le jour même, à 14 h 30. Elle avait des contractions utérines. Une fissuration de membranes était également suspectée. Quelques heures plus tard, il a été constaté une rupture franche de la poche des eaux, le liquide amniotique était clair puis Mme M. a développé soudainement des difficultés respiratoires, des vomissements et un arrêt cardio-respiratoire. L'activité cardiaque fœtale était présente, mais il existait une bradycardie. Une césarienne de sauvetage fœtal a été réalisée en extrême urgence.

Le nouveau-né de sexe masculin est né en état de mort apparente, sa réanimation a néanmoins permis une évolution favorable. En revanche, Mme M. est décédée malgré les soins qui lui ont été dispensés, 30 minutes environ après la naissance de son enfant. Le décès a été attribué à une embolie amniotique.

Griefs

Le mari de Mme M. , n'a aucun grief particulier il veut seulement comprendre ce qui s'est passé.

Avis du Collège d’experts

Même si les experts n'ont pas eu en leur possession les conclusions du rapport d'autopsie, ils relèvent qu'une recherche cytologique des cellules amniotiques dans le sang maternel et par un lavage broncho-alvéolaire s'est révélée positive. Cette donnée biologique est en faveur d'une embolie de liquide amniotique. Ils considèrent que le comportement des équipes médicales du Centre Hospitalier H. a été tout à fait conforme aux règles de l’art et de la déontologie médicale. Aucun manquement n'a été retrouvé dans le dossier médical. Il a été fait immédiatement appel à l’anesthésiste dès l'apparition du malaise. L'obstétricien de garde était sur place. La césarienne de sauvetage fœtal était indiquée et la prise en charge pédiatrique a permis de sauver l'enfant. Aucun retard ni manquement dans la prise en charge de Mme M. n'a été constaté, tant sur le plan obstétrical qu'anesthésique. Les moyens personnels et matériels mis en oeuvre correspondent aux référentiels connus. Le conjoint de Mme M. a été informé au fur et à mesure de l'évolution. Des informations lui ont été fournies quant à l'origine probable du décès. L'obligation d'information a été remplie.

Avis de la CCI

Le décès de Mme M. est survenu au décours de son accouchement par voie basse. L'origine de son décès semble pouvoir être attribuée à une embolie amniotique lors du perpartum. Il s'agit d'un événement rarissime. Néanmoins, il correspond à un accident du processus naturel et spontané de la grossesse et de l'accouchement, sans lien avec un quelconque acte médical.

Commentaire médical

L’embolie de liquide amniotique est un événement rarissime et mal connu dont l'incidence est grossièrement estimée à 1/8 000 à 1/80 000 grossesses. Sa survenue brutale, le plus souvent lors du travail ou immédiatement après l'accouchement, le tableau clinique polymorphe sans symptômes annonciateurs et l'absence de diagnostic biologique validé, expliquent la gravité de cette pathologie entachée d'une mortalité maternelle élevée. Le passage de liquide amniotique par rupture de la barrière utéro-placentaire peut se faire au niveau des veines endocervicales, du site d'insertion placentaire ou de lésions utérines post-traumatiques. Cette effraction de liquide amniotique dans la circulation maternelle entraîne une hypertension artérielle pulmonaire et une coagulation intravasculaire disséminée. Elle se manifeste le plus souvent par un malaise, une dyspnée, puis un collapsus cardiovasculaire, qui se compliquent d'un syndrome hémorragique et d'une défaillance multiviscérale en lien avec une CIVD et la réaction anaphylactique induite. Le diagnostic d'embolie amniotique reste au départ un diagnostic d'élimination. Le diagnostic de certitude consiste tout d'abord à rechercher dans le compartiment maternel la présence de constituants amniotiques et de débris cellulaires ovulaires qui entraînent une obstruction capillaire, responsable d'une hypertension artérielle pulmonaire, d'un shunt intrapulmonaire et d'une hypoxie sévère. La recherche de ces éléments est souvent réalisée sur les pièces anatomiques d'hystérectomie ou pulmonaires à l'autopsie en post-mortem. Elle peut aussi se faire sur un culot globulaire sanguin réalisé sur un prélèvement veineux central ou dans le liquide broncho-alvéolaire si la patiente est intubée. Il faut pour cela des conditions strictes de transport et de conservation pour minimiser l'altération cellulaire. La signification même de la présence de cellules dans le compartiment maternel est toujours sujette à débat, car il peut exister un passage physiologique à bas bruit de cellules trophoblastiques et fœtales. Le diagnostic d'embolie amniotique reste difficile à établir en raison de la rareté de cet événement, de sa variabilité clinique, de la possibilité d'un passage physiologique de cellules trophoblastique ou foetales lors du travail et de l'absence de gold standard biologique. En cas de suspicion d'embolie amniotique, le bilan étiologique consistera à réaliser rapidement, et si possible avant toute transfusion ou perfusion, au moins un prélèvement sérique pour dosage de la tryptase et de l'IGFBP-1, qui sera conservé. On associera un prélèvement de liquide de lavage broncho-alvéolaire si la patiente est intubée, de tissus en cas d'hystérectomie ou d'autopsie. Tous ces prélèvements devront être conservés et analysés rapidement. Si le bilan étiologique ne change rien à la prise en charge de la patiente, il présente un intérêt médicolégal certain, et la prudence voudrait que le clinicien demande au minimum à son laboratoire de conserver tout prélèvement biologique réalisé lors de la prise en charge d'une patiente « suspecte » pour analyse ultérieure.

Commentaire juridique .

Il ne suffit pas à un accident de santé de survenir au sein d'un cadre médicalisé et/ou à un moment où des actes de caractère médical peuvent être accomplis pour en faire un accident médical fautif ou non fautif et ouvrir droit à une indemnisation. Il faut aussi et d'abord que l'accident de santé en question ait un lien de causalité direct avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, c'est-à-dire que l'accident doit avoir été provoqué par l'acte médical en question et pas seulement être survenu dans le contexte d'un acte médical. Un simple lien de proximité, temporel ou spatial, n'ayant rien à voir par définition avec un authentique lien de causalité.

Bibliographie

Embolie amniotique. Quelle place pour la biologie? CNGOF 2007 P 67-72

Diagnostic d'embolie amniotique

Analyse et prévention des risques médicolégaux en obstétrique, pédiatrie et néonatalogie. Ed. DOUIN

Commentaires